蚊子的“嘴”是我们最常见的微针

蚊子的“嘴”是我们最常见的微针

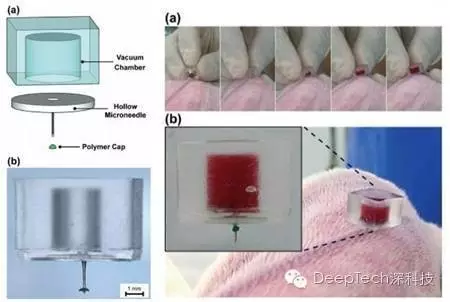

编者按:来自加拿大英属哥伦比亚大学(Universityof British Columbia,简称UBC)和瑞士保罗·席勒研究所(Paul ScherrerInstitut, 简称PSI)的科学家们发明了一种全新的医用微针系统(见下图),可用于无痛皮下测试和无痛注射给药,由于其制作成本不高,同时可以大大提高病人的治疗体验,因此很有机会取代现有的传统医疗设备,成为下一代主流的皮试和注射系统。

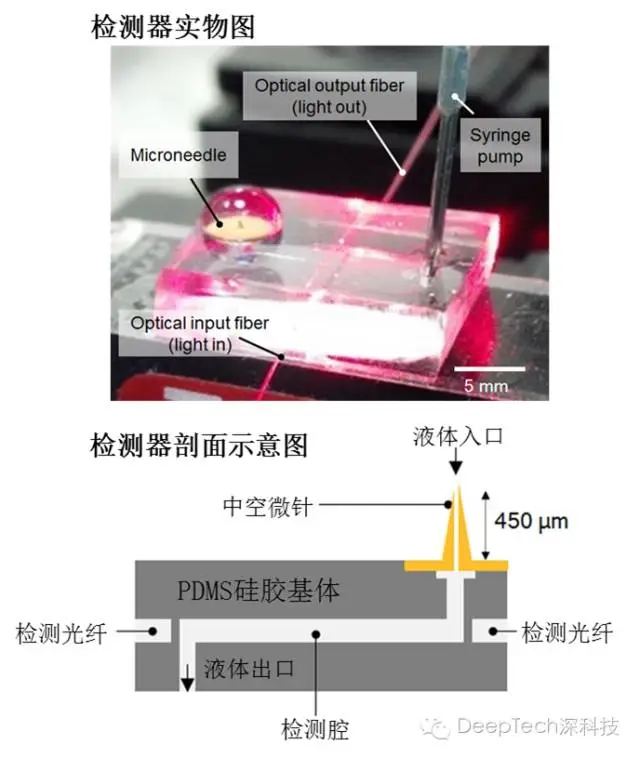

最新发明的医用微针系统,上部图片为实物照片,系统的基体材料是一种成为PDMS的常用硅胶,内部留有一条用于液体流过的空腔。下部图片为系统剖面示意图,当被用作检测器时,金属微针(内表面经过特殊处理)会穿透人体皮肤最外层的角质层,从表皮或真皮层抽取微量血液(小于1nL),当血液经过检测腔时,一束激光会通过光纤进入检测腔后再穿出,从另一头的光纤进入检测设备。通过激光的吸收率就能对血液成分进行分析了。若是要用于皮下注射,就不需要激光设备,直接将药物从上图的液体出口导入,就能通过微针注射入病人体内。图片来源:S. A. Ranamukhaarachchi, et al, Scientific Reoports 2016

以上医用微针系统的相关论文于7月6日发表在了《Scientific Reports》上,该套系统的成功地将万古霉素(vancomycin,一种抗生素,可能对某些人群产生过敏反应,严重时会危及生命)的皮试所需血液降低了至少5万倍(50-100μL降低到小于1nL),同时将检出限(最低可检测浓度)提高了13倍多。

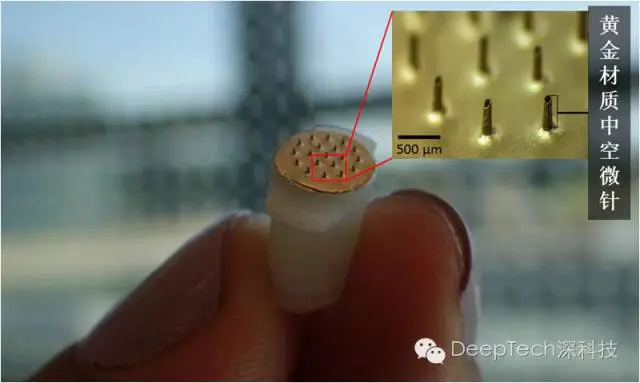

微型中空针头,材质为黄金,便于吸附不同生化试剂进行医疗测试。图片来源:S. A. Ranamukhaarachchi, et al, Scientific Reoports 2016

上图展示的是整套设备的核心部件之一——中空的微型针头,这些长度不到半毫米的针头能破开人体皮肤中最坚硬的角质层,低达表皮和真皮层的毛细血管,进行微量抽血或者给药,从而实现对人体的最小限度伤害。

微型针头的出现,在拯救了“打针恐惧症”患者的同时,更是极大程度降低了某些需要频繁皮下注射的病患(如糖尿病等)的痛苦。从本世纪初被提出,到现今越来越接近全面应用,并即将成为主流的医疗手段之一,微型针头的那些事儿,值得在这里专门聊一聊。

看过病的其实都知道,医院两大苦,打针加吃药。吃药的苦解决起来太容易不过,加个糖衣或者胶囊就行了。但是如果吃药就能解决所有问题,那么还要打针干嘛呢?

口服药物有许多局限性,它在作用于人体之前,人体的新陈代谢作用以及唾液,肠道等多种酶的分解吸收,降低了药物的使用。此外,部分口服药物还有比如刺激肠胃以及毒害肝脏等一系列副作用。

因此,在很多时候,就需要求助于不那么受欢迎的打针了。注射给药,尤其是静脉注射,能够以最高的效率将药物送达病灶。此外针头还是血液检查迄今为止的唯一取样手段。

然而,针头扎入皮肤时常常伴随着不适甚至是刺痛。在医院里,医生或者护士因操作不慎被针头扎伤的案例也频频发生。那么,有没有一种既无痛楚,又能完成高效给药方式呢?

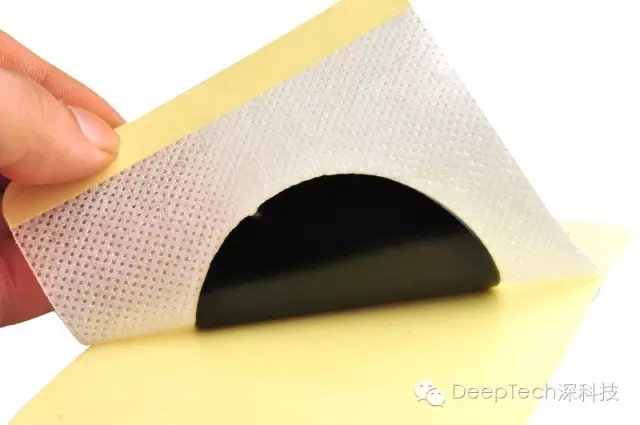

方法是有的,而且也是历史悠久了,这种方法叫做透皮给药(Transdermal Drug Delivery),用大家都能听得懂的话来说,就是贴膏药。贴上的膏药里的药物分子能通过扩散作用,进入表层皮肤之下的毛细血管中,从而进入血液循环。

但是这些膏药贴膏最大的问题在于给药效率不高。人的皮肤有一层致密的角质层,分子量较大的药物分子很难通过扩散作用进入人体毛细血管中。因此,这些贴膏常常仅限于传递一些分子量较小的药物,对于一些分子量较大的药物或者蛋白质就无能为力啦。

要进一步解决上述问题,那么就只有本文的主角,微型针头(Microneedle)出马了。

早在2000年左右,美国佐治亚理工学院的研究者们就提出,使用长度约数百微米(~400-800μm,即0.4-0.8 毫米)的针头刺破皮肤,可以在皮肤的角质层形成微米尺寸的通道,从而显著提高透皮贴膏的药物穿透能力,并能实现包括核酸、抗体、DNA和胰岛素等生物分子的给药。

更为吸引人的一点是,这些微型针头几乎是无痛的,同时对于皮肤的创伤也远远小于常规的皮下注射使用的针头,简直是晕针患者的福音, 棒棒哒!

简单地说,作为一种微创的给药方式,微针给药既拥有透皮给药方式易于操作而且无痛的优点,同时还具有媲美常规针头给药的效果。

我的天呐,微型针头真的这么神奇吗?为什么微型针头能做无痛给药而常规的针头做不到呢?

这就得从皮肤的结构开始说起。人体的皮肤是多层组织。在最表层是厚度约为10~20 微米的角质层作为人体皮肤最外面同时也是最重要的一层屏障,该层组织十分致密,它阻碍了绝大多数分子向皮肤内部的扩散。角质层之下是大约30~130微米厚的上表皮。在角质层与上表皮中都不含神经末梢与血管。在上表皮之下是约1 mm厚的真皮层。真皮层含有毛细血管与少量的神经末梢。

正如之前提到过的那样,微针针头的长度大约为400~800微米,因此这一层也是微型针头皮肤穿刺的极限,由于微型针头尺寸较小,因而对于该层的神经末梢的刺激十分有限。

据一些研究人员报道,当微型针头穿刺到真皮层时,受试者会有异物感,但是并不觉得疼痛。在真皮层之下是皮下组织。这一部分富含神经末梢与粗大的血管,而这也是皮下注射时针头所在的区域。

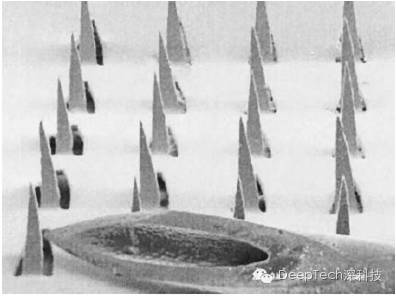

由于皮下注射的针头尺寸相对较大,因而不可避免地会刺激神经末梢,从而引起刺痛的感觉。下面放上一张常规的皮下注射时使用的针头与微型针头进行比较的扫描电镜照片。

图中下方那个看起来粗壮无比的空心棱锥就是常规的针头,而其边上相对细小的结构则是微针阵列。可以说,常规针头与微型针头所具有的完全不同的使用体验,最本质的原因是由于尺寸上的巨大差异。

人体皮肤结构示意图,从上之下依次是角质层(Stratum corneum),上表皮(Living epidermis),真皮(Dermis)与皮下组织(Hypodermis),图片来源:N. Roxhed, et al. J. MEMS,2007

实心微针与常规针头扫描电子显微镜照片对比,图片来源:W. Martano, et al, Pharmaceut. Res., 2004

仍然觉得难以想象微针的尺寸?还是依然无法理解为什么看起来这么锋利的针扎入皮肤不会疼?

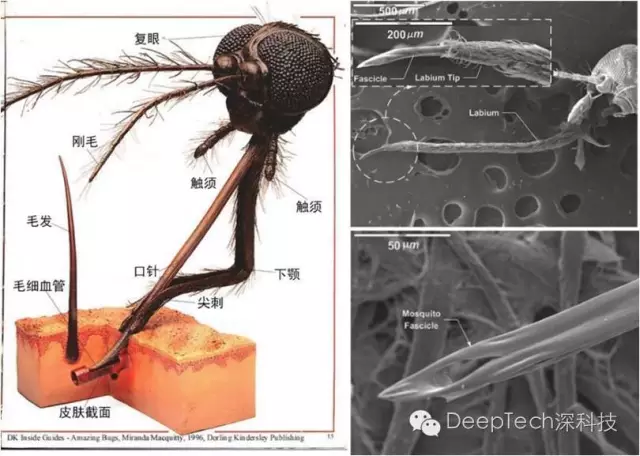

其实自然界中的例子比比皆是。最常见的一个,恐怕就是和我们相爱相杀了一辈子的——蚊子。蚊子正可以看做是一个“会飞的针头”,其用于吸血的口针,正是空心微针的一个极好的范例。它的口针大约1~2 mm长,直径约为50~100 微米。

下图是蚊子口针的扫描电子显微镜图像。绝大多数的微针尺寸与蚊子的口针相当,只是长度略短,大约为300~700微米之间。

再回想一下刚被蚊子叮咬时,我们至多会有一些轻微的异样感,而不会有明显的疼痛(注:蚊子叮咬后形成的红肿是人类对蚊子唾液中某些蛋白质形成的发炎反应,与叮咬过程无关)。

我们所谈论的无痛微针,其原理与蚊子叮咬有着异曲同工之妙。

左侧:蚊子的解剖结构示意图,右图:蚊子口针的扫描电子显微镜图像,图片来源:M. Ramasubramanian, et al. Bioinspir. Biomim., 2008

回到微针这个话题上,经过十数年的不断研究与发展,目前微型针头家族已经发展出了四种类型:实心微针(Solid Microneedle),涂层微针(Coated Microneedle),溶解微针(Dissolving Microneedle)和空心微针(Hollow Microneedle),就像下面的示意图那样。

四类微型针头的示意图,从左至右依次是实心微针,涂覆微针,溶解微针与空心微针 图片来源:Y.Kim, et al. Adv. Drug. Deliv. Rev., 2012

微型针头的应用也不再局限于其创造之初的皮肤穿刺,它们的潜在应用包括疫苗接种,局部给药(如口腔,眼睛等)以及健康监护等许多方面。

相较于传统的注射方式,微型针头最突出的特点在于,这是一种微创的给药方式。降低创口带来的好处显而易见:减轻了患者的疼痛,缩短了创口恢复时间。有报道称,微针使用之后两个小时,角质层的屏蔽效果就得以恢复。

而相较于口服药物与透皮给药而言,微型针头又拥有更为理想的给药效果。因而从这两方面看,微针的前(钱)景(途)十分光明。笔者接下来就来简单介绍下这四种不同针头所具有的特点。

实心微针

实心微针,顾名思义,就是微针结构是实心的。说起来,实心微针的作用十分简单,就是为了刺破皮肤,在皮肤表面形成微米级的通道,从而可以显著提高药物向皮肤内部扩散的能力。

随着光刻蚀技术以及微机电系统等的不断发展,目前研究者们已经实现了由硅,金属(如不锈钢)以及聚合物制成的实心微针。

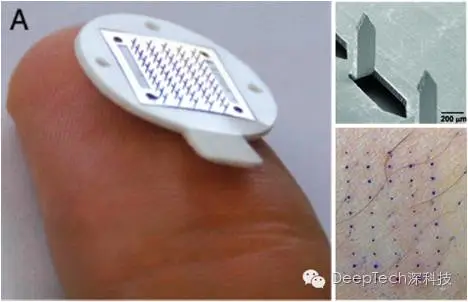

下图是由肯塔基大学与佐治亚理工学院的研究者们联合开发的实心微针图片。在这款微针贴片上含有50枚由不锈钢制作的微针,每一枚微针高度为620微米,底部宽160微米,微针顶端圆角半径小于1微米。右边的图是使用过微针之后,对皮肤进行染色后的图像。可以发现,所有50枚微针都刺穿了皮肤。

实心微针图像(左图),实心微针扫描电子显微镜图像(右上),使用微针后皮肤染色图像,蓝点为微针扎入处(右下)。图片来源:D.Wermeling, et al. Proc. Natl. Acad. Sci, 2008

涂覆微针

由于实心微针在使用之后,仍需要在刺破皮肤的地方贴上膏药,使用起来并不是那么方便。那么,能否有可能将这两个步骤进行融合呢?这些思考催生了涂覆微针。

简单来说,涂覆微针就是将药物涂敷在实心微针上,如此一来,当微针穿破皮肤之后,药物能自由在皮肤内部扩散,无需再贴敷膏药,在方便了患者的同时,也提升了微针的使用效率。

当然,在设计以及制备涂覆微针时,并不是直接将药物直接涂敷在微针上如此简单。药物与微针的结合性如何?两者会发生反应吗?在刺入皮肤之后,药物是否能从微针上脱离,进入血液?这些诸多因素,在设计之初都必须要考虑在内。

在大多数情况下,普通的实心微针在用作涂覆微针之前,要经过适当的表面改性处理。

涂覆微针照片,其中(A)为微针在涂覆流感疫苗之前的扫描电子显微镜图像,(B)为宏观照片,(C)为涂覆药物之后图像。图片来源:Y.Kim, et al. J.Control. Release, 2010

溶解微针

之前提到的两类微针,即实心微针与涂覆微针,在实用之后由于会沾染血液,为避免可能由此引起的疾病传播,这些微针都会被丢弃,就像那些常见的针头那样。这样一来,使用微针会无可避免地带来有害的医疗废弃物。

那么,有没有更好的解决办法呢?研究者们提出,可以使用生物可降解材料来制作微针,这就是溶解微针的由来。

这种微针结构与之前提到的涂覆微针相似,主要的区别在于,这类微针是由于人体无害的可降解聚合物材料(如麦芽糖聚合物,聚乳酸,聚羟基酸等)制成的。

由于这些可降解聚合物材料多数是溶于水的。因此进入到人体内的血液环境中之后,这些针头会分解,释放药物,同时不会产生有害的生物废物。

由麦芽糖聚合物制成的溶解微针。图片来源:K. Lee, et al. Biomaterials, 2012

中空微针

之前提到的微针本质上可以看做是实心微针以及其衍生产物。尽管这些微针能够促进与提升透皮给药的效率,美中不足的是,药物的输送依赖于被动的扩散,而无法实现像普通针管一样主动地控制给药速率,另一方面,这些微针也无法进行血液的抽取。本文开始时提到的就是这一类微针。

众所周知,人体的血液是人体内的重要媒介,包含了众多可以用来进行疾病诊断与健康监测的生物信息。

人们需要一款能够实现血液抽取,但是又不会像传统针头那样疼痛难忍的新型设备。在这样的背景下,空心微针应运而生。

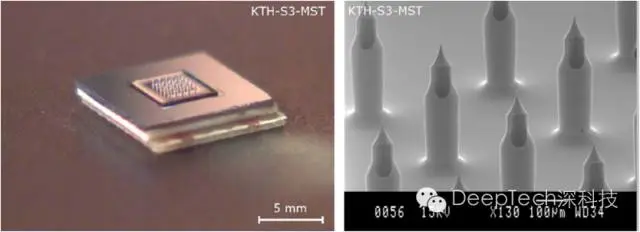

相比于实心微针,空心微针最大的特点是具有可供液体传输的通道。这一特点使得中空微针可以与一些小型化的生物监测设备进行融合,从而实现连续的、实时的人体健康监控。

与此同时,通过将中空微针与药物贮囊相连,还能够实现给药速率的自主调控,一举多得。从药物制备方面来看,空心微针可以直接采用现有的皮下注射药物配方,这无疑简化了微针的使用。

空心微针贴片(左图)和空心微针阵列的扫描电子显微镜图像。图片来源:N. Roxhed, et al. IEEE. Trans. Bio-med. Eng., 2008

经历了数十年的发展,微型针头已经开始在健康护理等领域崭露头角。那么下面我们来聊一聊,微型针头到底有什么应用呢?

治疗药物输送

对于糖尿病患者来说,注射胰岛素无疑是一天生活中非常重要的一环。相较于常规针头的皮下注射,基于微针的给药显然是一种无痛,微创同时也是更安全的给药手段。

在微针研究的早期,有许多研究人员已经开始关注微针辅助胰岛素给药这一方向。

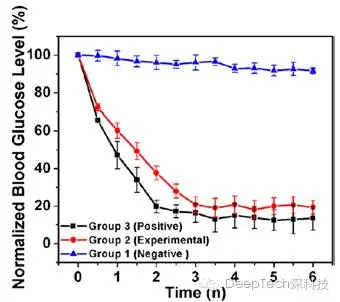

新加坡国立大学的研究者们经过对小白鼠体内血糖含量进行6个小时的连续观察与测量,得到了下图所示的血糖浓度的测量结果。

本实验中使用了三组具有糖尿病症状的小白鼠。图内的横坐标为时间,纵坐标为血液中的血糖浓度。其中蓝色曲线为阴性对照组(仅在皮肤上滴了胰岛素溶液),红色曲线为实验组(使用微针后,在皮肤上滴了胰岛素溶液),黑色曲线为阳性对照组(常规针头注射)。可以发现,实验组的血糖浓度与阳性对照组相当,要显著优于阴性对照组。

除了胰岛素以外,实心微针预处理对于许多其他治疗药物,如吗啡拮抗剂纳曲酮NTX,核酸、利多卡因、流感疫苗等的透皮传输都有着非常显著的促进作用。

基于微针给药的实验结果。图片来源:Z. Xiang, et al. J. Micromech. Microeng., 2015

健康监控

之前已经提到,人体的血液中包含了众多可以用来进行疾病诊疗以及健康监控的生物信息。说起抽血化验,想必大家都不会陌生。到了医院,撸开袖子,护士姐姐找好血管,拿出针头往皮肤里一扎,这种酸爽的感觉实在令人难忘。

好消息是,伴随着生物微机电系统的不断发展,在不远的将来,空心微针将能与小型化的生化检测设备相融合,从而能够实现无痛的,实时的连续健康监测。

最近,就有研究人员利用中空微针,开发出了一款手持式的采血设备。

基于空心微针的手持式采血装置。图片来源:C.Li, et al., Lab. Chip., 2015

局部给药

由于微针的体积较常规针头来说小得多,因而它能实现更为精准的局部给药。最吸引我注意的,莫过于对于眼睛的给药。

众所周知,由于人类眼部存在着的诸多精细且复杂的结构以及角膜等的屏蔽作用,眼部给药,尤其是后房部分(包括巩膜,玻璃体等)一直是一个非常大的挑战,而由糖尿病等引发的该部分组织的病变是致盲的重要因素。我们常用的眼药膏与眼药水对于该部分的实际给药效果常常差强人意。

用于眼部给药实验中所使用的空心微针。图片来源:J. Jiang, et al., Pharmaceut. Res., 2009

来自佐治亚理工与艾默里大学的研究人员使用了中空微针,实现了向眼睛虹膜给药这一目标。

研究结果证实,使用中空微针,确实能向眼睛的虹膜输送纳米以及微米尺度的颗粒。

当然,眼部给药实验目前是在离体条件(in vitro)下进行的,距离真正实现商业化,即在活体条件下(in vivo)供药,恐怕仍然还有很长的一段路要走。